中华之魂——长城历史文化陈列(一)

来源:嘉峪关长城博物馆 作者: 日期:2020-03-01 点击数:

第一单元“纵横万里 雄峙千年”,其陈列主题是中国长城的历史沿革。长城是中华民族的精神象征,是中国各族人民融合发展的不朽丰碑,是中外经济文化交流的历史见证,是中国的骄傲,世界的奇迹!中国长城从春秋时期的楚国方城(公元前 656 年)开始修筑一直延续到明代长城,可以说在中国历史上先后有二十多个朝代都在修筑过不同规模和不同形式的长城,其中修筑长度超过万里的有秦始皇长城、汉代长城和明代长城。

先秦时期长城,这条是我国历史上的第一条长城——楚方城,它修筑于周成王五十六年,也就是公元前656年,位于今河南省南阳一带(今南阳市方城县)。据古书记载:楚国“方城以为城,汉水以为池”,楚长城在楚国与中原诸侯争霸抗衡的战争中起到了重要的作用。

我国历史上的第一条万里长城--秦始皇长城。秦始皇于公元前221 年并灭六国以后,先拆除战国时期其它六国之间的长城,然后在燕、赵、秦三国的长城基础上修筑墙体并加以连接,形成了西起今甘肃岷县经宁夏、内蒙古而止于辽宁丹东的长城,将自然条件良好、土地肥沃、适宜农业耕作的西部、北部边境用长城围护起来,划出了一条以农耕生产为主的农业经济区与以畜牧为主的游牧经济区的分界线。总长度达到11000多华里的秦长城对抵御匈奴侵扰,维护境内正常经济生活,维护中央集权的封建统治起到了重要作用。

长城史中长度最长的长城——汉代长城。它西起新疆罗布泊,东到辽宁丹东虎山,全长23000多华里,汉代长城又可分为汉代北部长城和汉代河西长城两部分,东部沿用了秦长城的一段。从汉代修建长城的战略方针来看,汉长城修建不但是为了防御,而且是为了把西北的绿洲圈在长城之内,控制西部的水草丰美之地,切断匈奴南侵的生存线,同时加强了中原同西域的联系,保障了丝绸之路的畅通。

明代长城始建于公元1368年,西起甘肃嘉峪关,东到河北山海关而延伸至辽东半岛,全长17000 多华里,是历代以来修建规模最大、历时最长、工程最坚固、设备最为完善的长城,也是长城史中的收尾工程。但是由于明代始终未能彻底消灭元末残余蒙古贵族的军事势力,所以它与汉代长城相比较,地理位置大规模地向南、向东退缩,划地为界,以求自保。不过明长城的修建阻止了蒙古贵族重新入主中原,确保了农业经济生产地区的安全。明代长城在甘肃境内的分布是东起甘肃省兰州市河口,西北止于嘉峪关市北大河边,历史上称之为“河西冲边”。

人面杙是修建长城时埋于城垣中镇驱鬼怪的小木桩,目的是通过避邪降魔,以保证城垣不能倒塌。

人面杙(汉代)

兽面纹筒瓦是嘉峪关关城本体保护维修时从柔远楼拆换下的其中一件。制作时为筒状,成坯为半,一端为兽面纹勾头,一端有凹凸的瓦舌,个别有瓦钉孔。

嘉峪关柔远楼兽面纹筒瓦(明清)

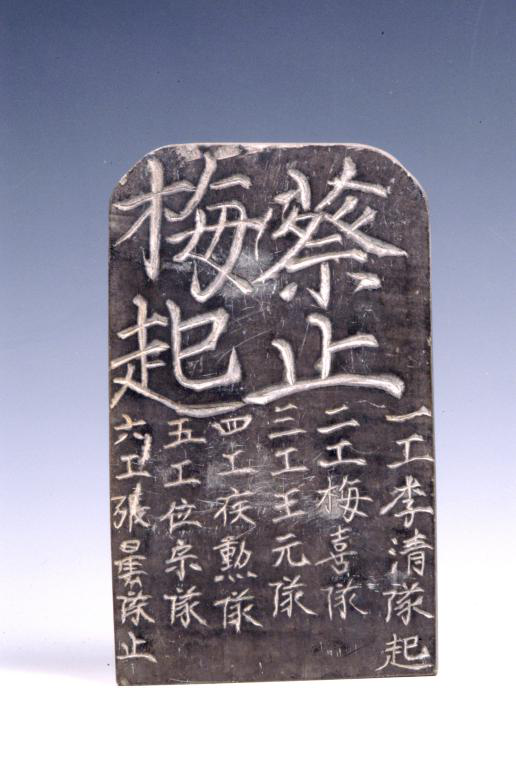

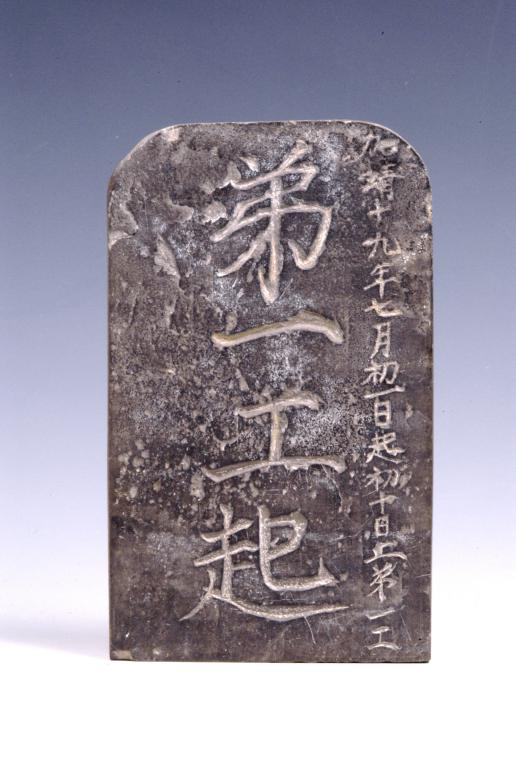

1975年,“长城工牌”在嘉峪关关城到石关峡段长城的城墙顶部夯土中被发现,而这段长城现在被称为暗壁,它和关城南段的明墙在明代统称为肃州西长城,“长城工牌”的位置距肃州西长城北端约1公里处。

长城工牌(明代)

这块“长城工牌”为青石质小石碑,碑体较规整,高19厘米,宽11.5厘米,厚2厘米。两面阴刻文字,字体为楷书,端庄有力,形态秀美,共58字。工牌上刻有六个施工队队长姓名,并被夯打在城墙顶部夯土中,表明工牌是一个责任牌,为跟踪工程质量之用,并为以后追查责任确定依据。工牌刻字“蔡止梅起”中的“蔡”指蔡纪,“梅”指梅景。“蔡止梅起”刻于工牌背面上部,且为四个大字,足以说明蔡纪和梅景的显著地位和包修人角色及所承担的重要责任。

长城工牌(明代)

长城是古代战争战略防御的产物,它从早期的城堡与墙垣组合,逐步发展为关、堡、墙、台、燧等多种功能的复杂结构。长城建筑一般可分为主体性建筑和扩展性建筑两部分,主体性建筑包括墙垣、关城、敌台等,扩展性建筑有烽燧、城障等。通过不同功能形态的建筑,共同构成点、线、面有机结合的长城防御体系。长城建筑的主要类型有墙垣、墙台、敌台、关隘、烽燧、亭堠、城障。墙垣就是长城的墙体。墙台是长城城墙上向外突出的高台,一般称为马面。敌台是建于城墙上并突出于城墙外侧的建筑,也称敌楼。关隘是长城沿线的重要关口,一般建有关城,有驻军把守。烽燧是在边境前沿修筑的高台式建筑,是侦察观测敌情的处所,是戍边的重要报警系统。亭堠是在边境用于监视敌情和了望报信的岗亭。城障是戍边官兵驻守的城堡形建筑,城既可驻兵也可住民,障只能驻兵。